Joaquín Sorolla - La Bata Rosa (1916)

Valencia, 1916-1976

La plage de Malvarrosa luisait sous le soleil d'avril et le fracas de la guerre rugissait bien loin de Valence. Il fallait prêter l'oreille aux crieurs de journaux pour connaître l'évolution du conflit. La bataille de Verdun barrait la une des quotidiens en capitales de cinq centimètres de haut et les vendeurs s'égosillaient à tue-tête. Vaguement coupable de ne pas être là où j'aurais dû, je ressentais dans cette atmosphère une bizarre impression. Mais la caresse du soleil printanier, ajoutée au parfum de fleur d'oranger venu des plantations proches, était plus forte que ce sentiment et tout en sirotant mon vermouth quotidien à la terrasse de mon hôtel, j'étirais mes jambes sous ma table tout à mon aise. En ce temps-là, je fumais des Pall Mall avec un fume-cigarettes et j'arborais une fine moustache à la Kaiser.

Ce que je remarquai d'abord chez elle, en la voyant traverser la rue, ce fut son port de tête. Altier, mais sans le moindre soupçon de mépris pour ce genre humain dont elle ne semblait pas faire partie. Puis, je ne pus faire autrement que de m'extasier devant sa silhouette élancée, de statue grecque. Comme si on lui avait appliqué le nombre d'or des architectes, dans tous ses détails et avec un total succès. Ma troisième observation de chasseur novice, ce fut sa démarche : cette allure dégagée de femme sublime qui non seulement assume les risques auxquels sa beauté l'expose, mais qui va au-devant, à ce qu'on dirait.

Ce à quoi j'étais tout à fait disposé, cela ne faisait aucun doute !

Je laissai en hâte le prix de ma consommation dans la soucoupe avec quelque pourboire, mis mon canotier, empoignai ma canne et me levai pour la suivre. Elle portait une robe à la mode, à taille resserrée, qui lui moulait les hanches et les fesses, auxquelles dans sa marche elle imprimait un va et vient très suggestif. Sous l'ample capeline chargée de fleurs et de fruits, apparaissaient ses cheveux châtains ramassés en un impeccable chignon. Elle marchait à petits pas, à cause de l'étroitesse de sa robe, et celle-ci laissait voir des pieds menus dans des bottines de daim à talon haut. Pour l'instant, j'en étais réduit à imaginer son visage, mais une telle silhouette ne pouvait être démentie.

J'avais mordu à l'hameçon et elle me ramenait à ses trousses sans se retourner le moins du monde, consciente de son incroyable pouvoir d'attraction. Elle me promena ainsi de par la ville pendant une demi-heure et j'avais l'impression que tout le monde nous observait. Nous arrivâmes sous les arcades de la Plaza Mayor et l'espace de quelques secondes, avalée par l'ombre qui règne du côté nord le matin et par la foule de midi, je la perdis de vue.

Je décidai alors de traverser la place pour la devancer et me trouver nez à nez avec elle.

— Enfin ! me dit sa bouche cramoisie avec un exquis sourire tandis que je m'excusais de cette brutale rencontre.

Je sus alors que j'avais affaire avec une femme de caractère, qui devait faire valser les hommes au propre comme au figuré et, durant une fraction de seconde, je ne sus s'il valait mieux rester ou disparaître. Mais elle ne me laissa pas le temps de prendre une décision.

— Vous me suivez à la trace comme un chien de chasse et vous ne m'offrez rien ? C'est bien discourtois !

— Que diriez-vous d'une promenade à la plage de Malvarrosa par ce temps ? lui répondis-je d'une voix assourdie par l'émotion.

C'est ce que nous fîmes, dans le vieux tram jaune et bleu dont les brinqueballements faisaient se toucher nos corps en alerte, assis sur le bois rude des banquettes de l'impériale. À notre arrivée, le soleil tombait à la verticale sur nos têtes : il était une heure de l'après-midi et le temps venu de nous réfugier à l'ombre tentante de la guinguette de Marceline.

J'étais alors un fils à papa des plus ressemblants et venir ainsi déjeuner sous des canisses de plage, c'était me compromettre en tous points, aurait dit ma mère qui me voyait toujours comme un petit ange coiffé d'une auréole. Mais, ce jour-là, quel plaisir n'avais-je pas à m'encanailler sous la lumière dorée de la plage de Malvarrosa !

Nous commandâmes des encornets à l'encre et une marmite de fruits de mer que nous arrosâmes de vin rouge et de limonade, comme n'importe quel couple d'amoureux venu du village voisin, même si notre tenue démentait cette origine.

Elle trempait et retrempait son pain dans la sauce des plats et se léchait les doigts avec un plaisir presque enfantin, indice de modestes origines, peut-être pas, mais au moins d'une longue pratique des us populaires.

Moi, je l'imitais, la buvant des yeux, tout en me pourléchant les babines des savoureux crustacés et coquillages du Levant.

De temps à autre, entre un demi-verre de vin et deux bouchées de fruits de mer, elle remettait en place une mèche échappée de ses cheveux ramassés.

Elle s'appelait Mathilde et me déclara être fille de marchands de légumes, avoir poursuivi quelques études chez les Frères des Écoles Pies de la ville et chercher situation dans les parages des hôtels étoilés.

On pouvait difficilement être plus directe !

Nous terminâmes notre repas par une crème renversée maison, comme il fallait s'y attendre. Et comme sa rencontre marquait d'une pierre blanche cette journée, je l'invitai selon l'usage à prendre un café, boire un digestif et fumer un cigare. Elle me prit au mot, riant à gorge déployée devant mon étonnement. Hélas, la maison n'était pas du genre à vendre des Partagas et nous dûmes nous contenter de cigares bon marché.

Sa fine bouche au rouge un peu effacé par la nourriture rejetait des anneaux de fumée aussi petits que parfaits et la lueur verte de ses yeux brillait devant moi, comme une muette invitation.

C'est ainsi que je louai pour l'après-midi une tente de plage sur la Malvarrosa qui nous faisait face et là je donnai mon premier combat contre le mystérieux harnachement des femmes de l'époque : les tout-petits boutons de la robe, le laçage compliqué du corset, les élastiques des jarretières, la culotte bouffante...

Finalement, ma maladresse l'impatienta quelque peu, elle décida de venir à mon aide et en deux temps trois mouvements, nous nous retrouvâmes dans la tenue qui nous vit venir au monde.

Ce fut tout d'abord une lutte inégale: elle avait pour elle l'expérience, moi, je n'avais que mon désir, mais au fil des heures qui s'écoulèrent, la situation changea ; grâce à elle, j'acquis un premier capital amoureux et, grâce à moi, elle put satisfaire un appétit hors du commun, à tel point que je dus lui demander de modérer ses transports, de crainte que quelqu'un n'appelât les Autorités.

Les cheveux défaits à présent, elle reposait sur mon sein, une main sur mon sexe dans l'espoir de le réveiller une fois encore, mais moi, éreinté par nos ébats, je me levai de nos serviettes étendues sur le sable pour fuir vers la mer brasillante.

— Dis, Joseph, je ne peux pas me baigner en petite tenue, moi.

— C'est vrai, Mathilde, attends un moment, je reviens tout de suite !

Je suis monté jusqu'aux quelques boutiques qui bordaient la plage. Il y en avait une d'articles de plage, des joujoux pour les petits aux voiliers de bonne taille en passant par des costumes de bain pour les deux sexes. C'est là que j'achetai une tenue de bain, de fine batiste, rose saumon.

— Qu'est-ce que tu es vieux jeu ! a-t-elle raillé en voyant que mon achat la couvrait jusqu'aux pieds. Ne sais-tu donc pas que la mode est aux costumes de bain ajustés qui découvrent bras et mollets ?

Main dans la main, nous avons couru vers les vagues d'écume, moi en caleçon blanc, elle dans sa tenue de bain saumon et nous nous sommes baignés longuement, entre jeux et baisers. Le soleil couchant dorait les eaux et allongeait nos ombres sur le sable. La lumière prenait des teintes roses et mauves et pour la première fois, j'ai compris le nom de la plage. Mais de toutes les surprises de ce jour miraculeux, la plus grande sans doute aucun et celle qui reste gravée à jamais dans mon esprit, c'est Mathilde sortant de l'eau, telle une nymphe océanique, sa tenue de bain rose trempée collée à la peau, plus indécente que si elle était toute nue.

— Quelle jolie histoire ! Je ne la connaissais pas. Vous ne me l'aviez pas racontée.

— Je ne te l'ai pas racontée parce que, cette histoire, c'est nous deux qui l'avons vécue, Mathilde, il y aura soixante ans en avril.

— Je vous ai connu avant aujourd'hui ? Je ne crois pas.

— Regarde ce que je t'ai apporté, la tenue de bain rose saumon, ne la reconnais-tu pas ?

Dans la lumière du soir, sur la terrasse de la résidence, les yeux châtain clair de Mathilde brillèrent un instant d'un éclat vert. Elle palpa le fin tissu couleur saumon.

— Comment ce vêtement est-il venu entre vos mains ?

— C'est moi qui te l'ai offert pour que tu puisses te baigner ce jour-là, Mathilde.

— C'était vous ?

— Moi-même. Ne t'en souviens-tu pas ?

— Plusieurs parties de mon corps se souviennent d'un homme jeune et novice et de bien des audaces, mais je n'arrive pas à croire que c'était vous. Et, de toute manière, il serait inconvenant que je vous raconte ce que j'ai vécu le jour où j'ai reçu cette tenue rose.

— Ne vous tourmentez pas, Mathilde. Il fait beau, que diriez-vous d'un petit tour à la Malvarrosa, avant le dîner ? Voici le tram qui arrive.

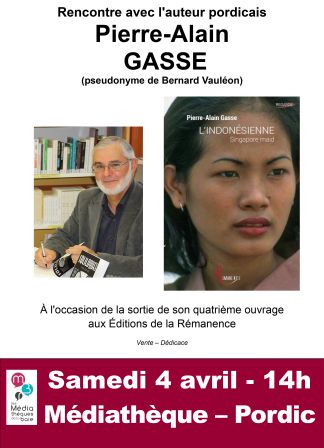

©Pierre-Alain GASSE, mars 2011.